TOKYO AND ME

東京で暮らす人、 東京を旅する人。

それぞれにとって極めて個人的な東京の風景を、 写真家・ホンマタカシが切り取る。

写真:ホンマタカシ 文・編集:落合真林子 (CLASKA)

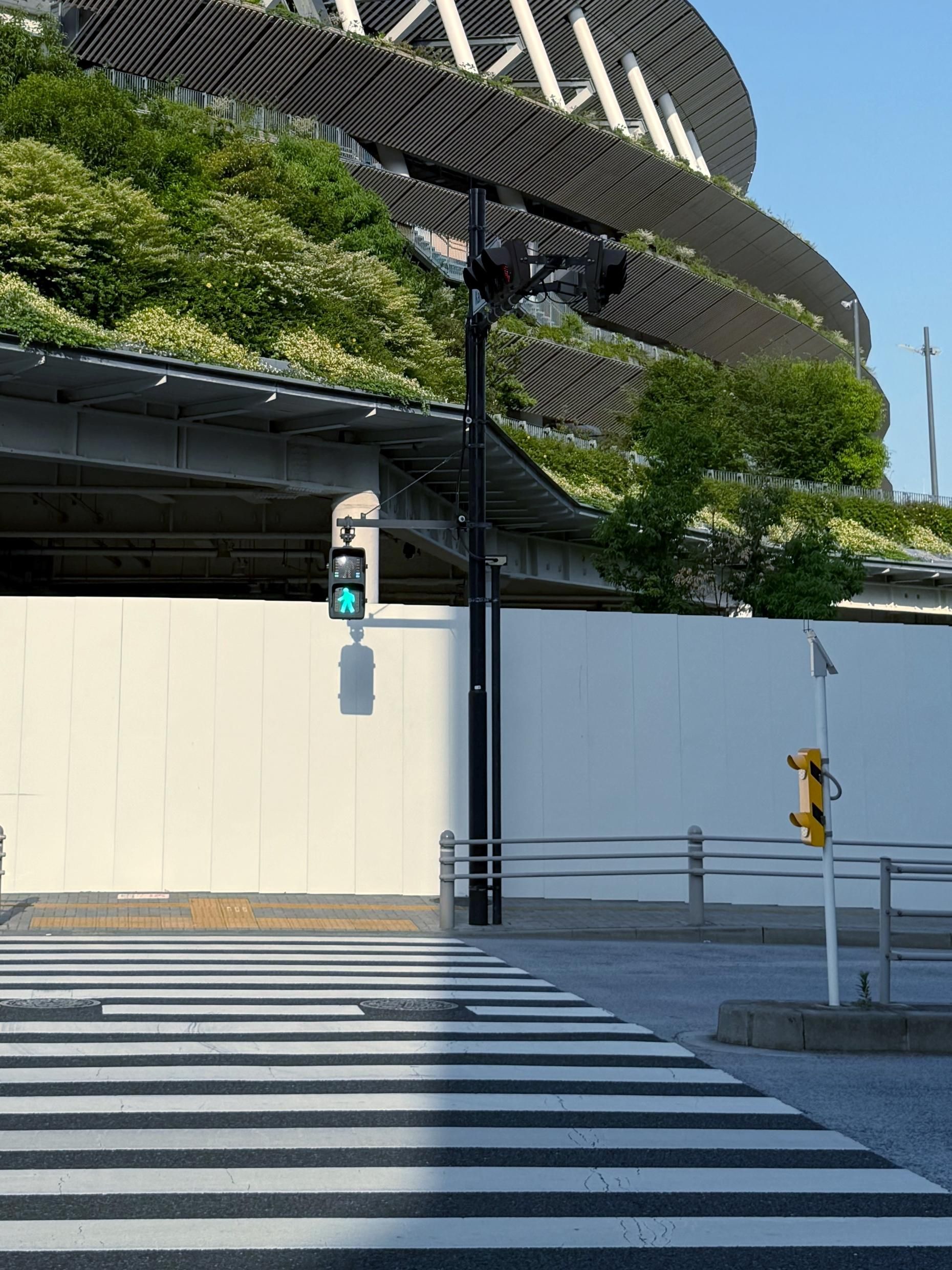

Sounds of Tokyo 61. ( Walking through the "OBAKE tunnel" )

東大和市という東京の郊外で生まれ育ちました。

なんとなく、 ずっと東京を外から見ている感覚があるんです。

東京生まれではありますけど東大和市ですからね。 絶妙な距離感があって。

社会人になるまで地元にいましたが、 中学から私立だったのでいわゆる "付き合いの長い地元の友人" はそこまで多くありません。

中学・高校へは家から自転車で15分。 自分のような人は少数派で、 多くの人は吉祥寺や渋谷といった東京の中心地からの電車通学でした。

言うならば 「本物の東京が来たぞ!」 という感じです。

「学校帰り、 吉祥寺で映画観ていくわ〜」 みたいな人たちがいる一方で、 自分は放課後に最先端のカルチャーに触れる機会はほとんど無く。

学校が終わるとみんな仲良く駅に向かって行く中で自分は一人になるわけですが、 そうすると悶々として、 どうでもいいことを考えるんですよね。

中央線沿いに住んでて、 吉祥寺で流行りの映画を観て、 ともすれば男女グループでカラオケして……みたいな人たちに負けたくない! という気持ちがありました。 いまだに、 あります (笑)。

単に羨ましかったわけですけど、 そうは言えない。 じゃあライバルたちにどう対抗していくか? ということを自分なりに模索した結果、 いわゆる "ど真ん中" の逆張りで行こうと。

地元のブックオフや図書館に足を運んでは、 気になる本を読みまくる日々を過ごしました。

ブックオフ基準だと、 摂取する情報が自然と同世代よりも10年程古くなるんです。

例えば、 昔のラジオ番組の人気コーナーをまとめた本。 僕はいわゆるラジオ全盛期世代よりはやや下なのですが、 ラジオを好んで聞くようになったのはその本との出会いがきっかけでしたし、 大好きなコラムニスト・ナンシー関さんの存在を知ることができたのも、 ブックオフのおかげです。

「世の中で主流とされるところ、 ど真ん中じゃないところで勝負しよう」 という、 自分のスタンスが固まったのもその頃でした。 実家が多摩地方だというのも、 それはそれでいいな、 と。

大学卒業後は新卒で 「河出書房新社」 に。

大江戸線沿線の落合南長崎で一人暮らしをはじめ、 結婚して引っ越しするなどしながら、 10年間、 毎日のように千駄ヶ谷に通いました。

会社があったのはちょうど渋谷区と新宿区の境目にあたる仙寿院交差点のそばで、 周辺のあらゆる駅から遠い不便な場所です。

いわゆるエアポケット的なエリアで普段はそこまで人が多くないのですが、 「国立競技場」 でスポーツの試合や人気アーティストのライブがあったりすると沢山の人が押し寄せたり、 リニューアルする前の 「都立明治公園」 では土日にフリマが開催されて賑わったり。

3.11以降は、 反原発デモの出発地点にもなりましたね。 なんとも掴みどころのない街です。

当時はまだリモートワークという概念がありませんでしたから、 会社とその周辺で過ごす時間がとても長かったです。

社内で仕事をしつつ、 時々会社の周りをぶらぶらしてみたり、 息抜きに近くの喫茶店で仕事をしたり、 仕事が行き詰って "もう駄目だ" という時、 謎の散歩をしたり。

夕飯も千駄ヶ谷で食べることが多かったですね。

『文藝』 という雑誌の編集部にいた頃は、 校了前になると校正者の方にも会社に来ていただいて、 今は無き 「みろく庵」 という蕎麦屋から出前をとって皆で食事をしたりしました。

会社の中にも外にも、 街の端々に喜怒哀楽が詰まっています。

そういえば、 会社のすぐそばに通称 「お化けトンネル」 というものがあって。

正式には 「千駄ヶ谷トンネル」 なのですが、 1964年の東京オリンピックに向けた街づくりの際、 どうしても道路を通さなきゃいけないということでお墓の下にトンネルを通したそうなんです。 つまり、 トンネルの上にお墓があるんですよ。

会社の3階がちょうどお墓の位置と一緒だったのですが、 「3階で白い女の人を見た」 とかいう人が結構いたりして。 僕は霊感が無いのでなんともなかったですけどね。

オリンピックに関連することを、 もう一つ。

かつて、 明治公園のそばに 1964 年のオリンピック開発の一環で建てられた 「都営霞ヶ丘アパート」 という建物がありました。

住民の多くは竣工当時から暮らす単身の高齢者で、 団地の敷地内には住民の生活を支える小さな商店街があったりして、 東京のど真ん中にこういうコミュニティが残っているなんてと思わせるような、 魅力的な場所だったんです。

僕が会社を辞める少し前、 2020 年のオリンピック開催に伴う国立競技場周辺工事の為に霞ヶ丘アパートを取り壊す、 という話が持ち上がりました。

一度壊してしまったら再び同じようなコミュニティをつくることは難しいと様々な反対運動があったのですが結局押し切られ、 アパートは取り壊されてしまいました。

毎日のように通勤していた頃と比較すると、 街の風景が随分と変わってしまったことを実感します。 国立競技場はもちろん、 リニューアルした明治公園も本当に無機質になってしまって。

特に思い入れの無い人には有機質に見えるのかもしれないけど、 なんか……根付いていた人たちが見えない感じになったなぁって。

会社を辞めてライターとして独立してから、 今年で10年になります。

退職後も河出とは縁があり年に数回は千駄ヶ谷に足を運んでいましたが、 昨年社屋が神楽坂に移転したので、 この街に来る理由がいよいよ無くなってしまいました。

河出の社屋の1階に 「ふみくら」 という喫茶店があって、 河出に来る時は 「お久しぶりです」 とか言いながら食事をしていたのですが、 そこも社屋の移転に伴い閉店。

「ママ」 と呼ばれていた女性が口の悪い人で、 僕が 「今日も生姜焼きしょっぱいねー」 とか言うと 「でしょー!」 って。 気をつけろよ! って話なんですけど(笑)。

その 「ママ」 もいなくなったと思うと、 寂しいですよね。 風景だけではなく、 この街の人も見えなくなってしまったな、 と。

千駄ヶ谷に懐かしさを感じるか?

どうでしょうね。 どこに対して懐かしさを感じたらいいのか、 もはやわからない感じはあります。

それでもやっぱり、 10年という長い月日を過ごした街ですからね。 自分にとってどこか特別な街なのだと思います。

Profile

武田砂鉄 Satetsu Takeda

フリーライター。 1982年、 東京都生まれ。 大学卒業後、 出版社勤務を経て、 2014年からフリーに。 2015年 『紋切型社会』 (朝日出版社) で第25回 Bunkamura ドゥマゴ文学賞受賞。 2016年 「第9回(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」 を受賞。 政治から、 スポーツ・カルチャーまで広範囲で執筆をしている。

HP: http://www.t-satetsu.com

X: https://x.com/takedasatetsu

東京と私